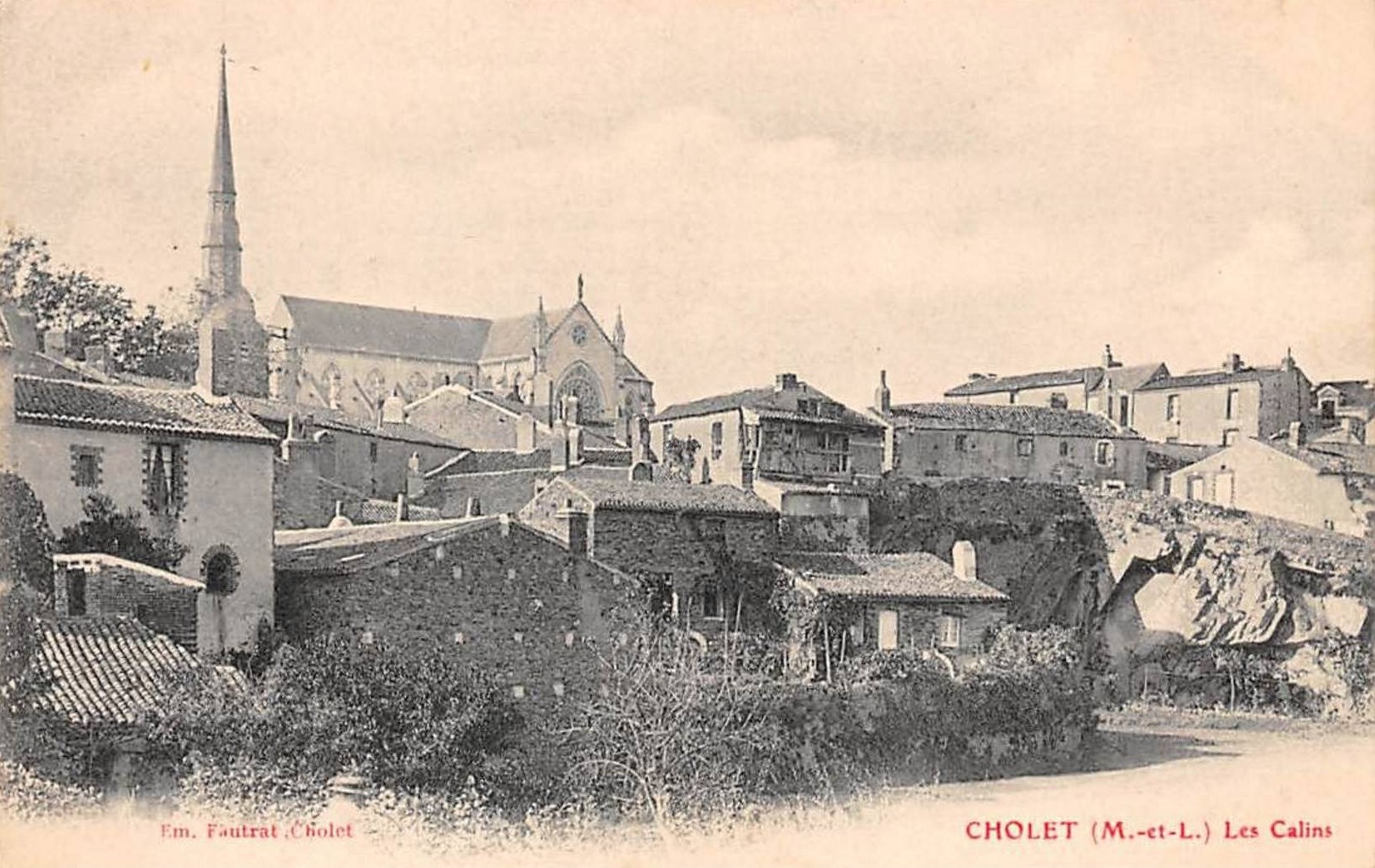

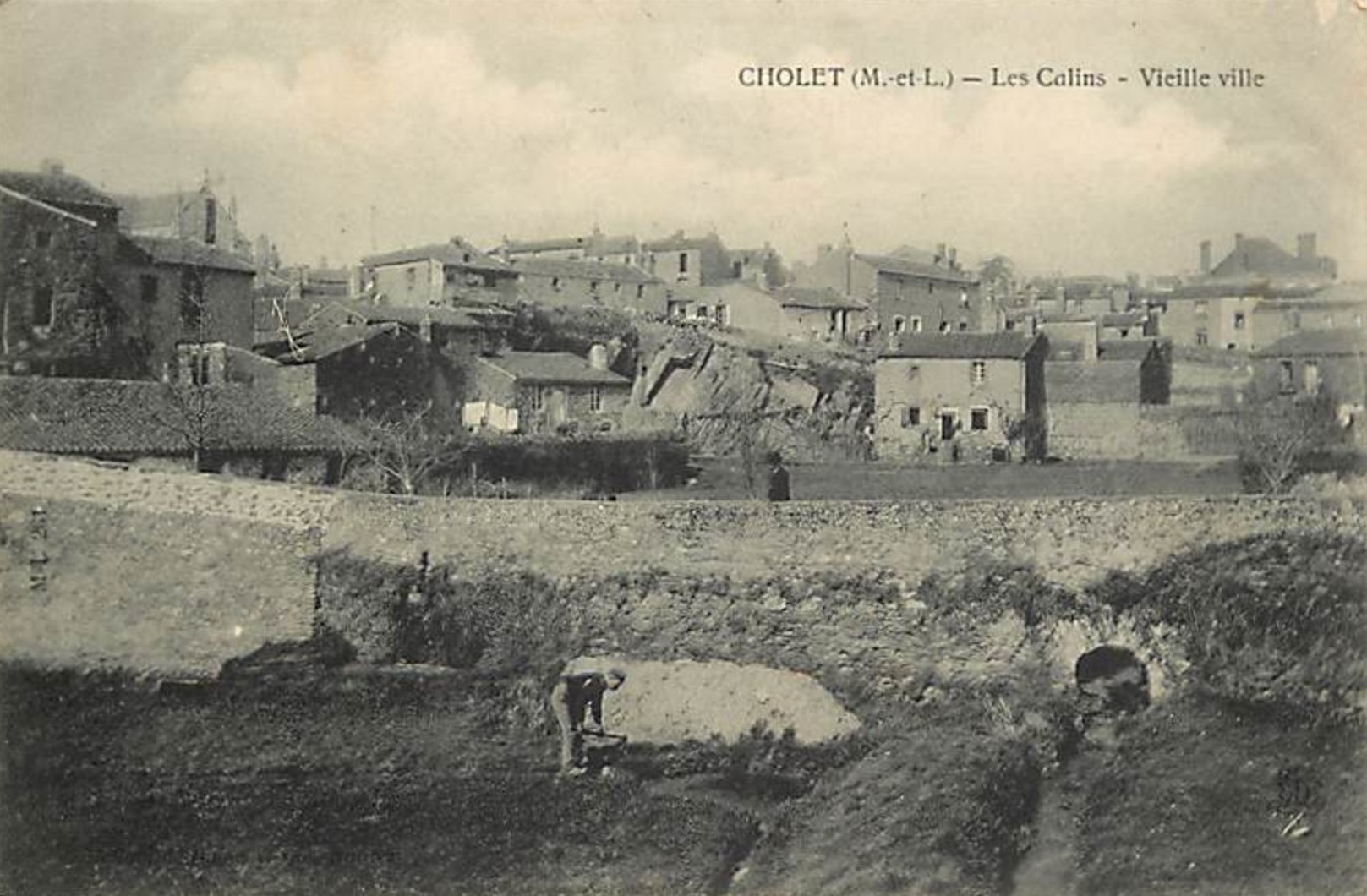

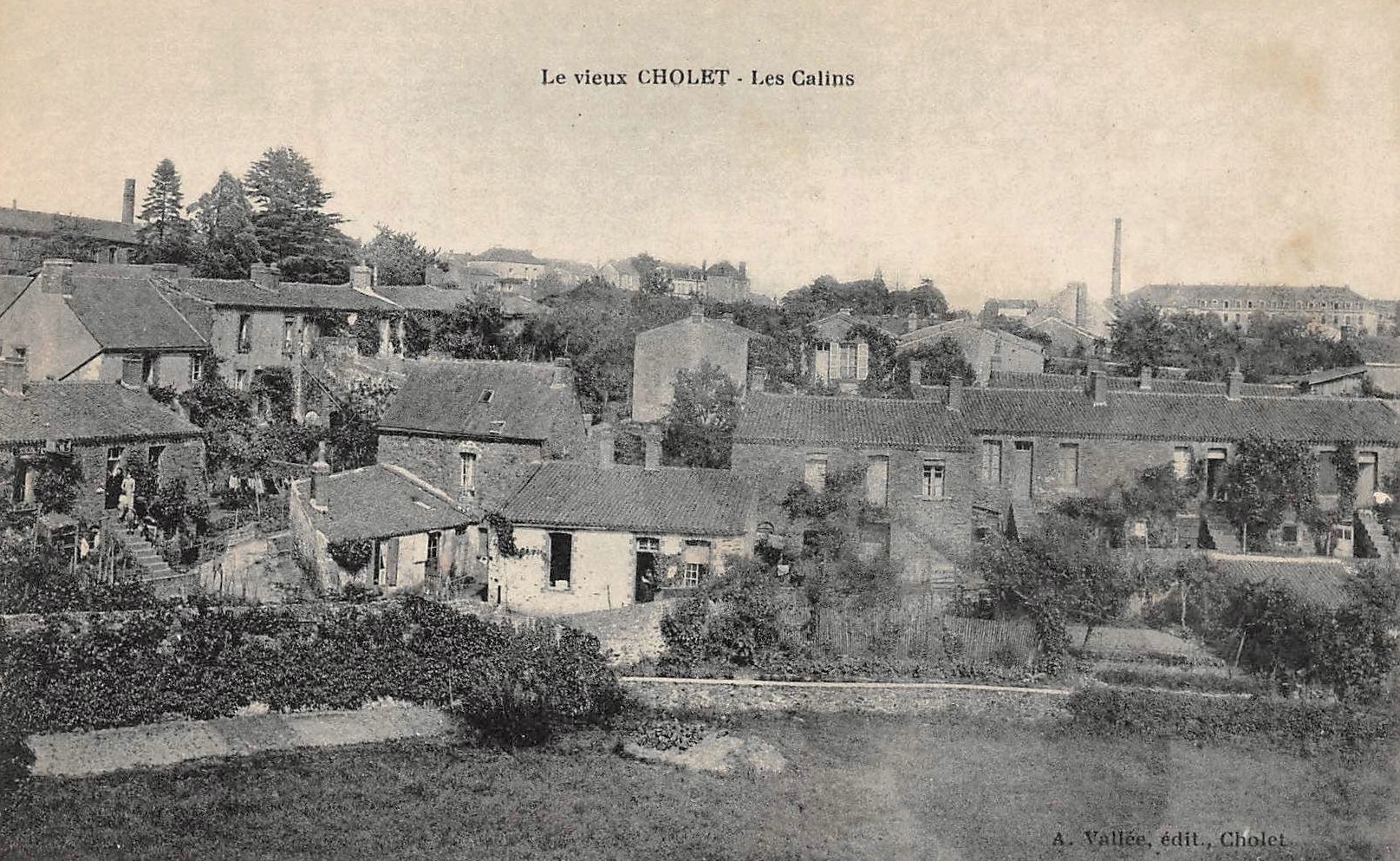

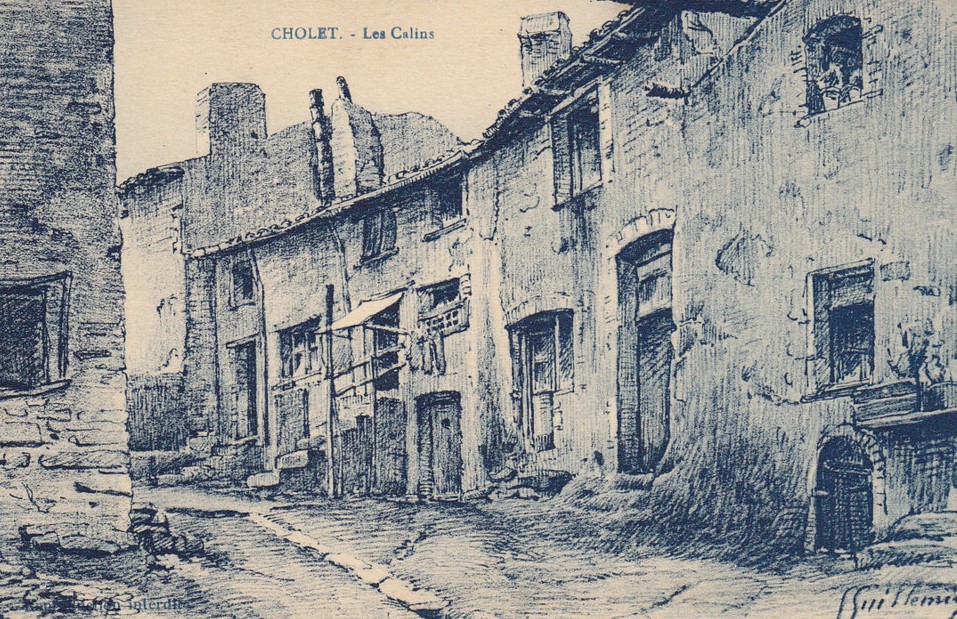

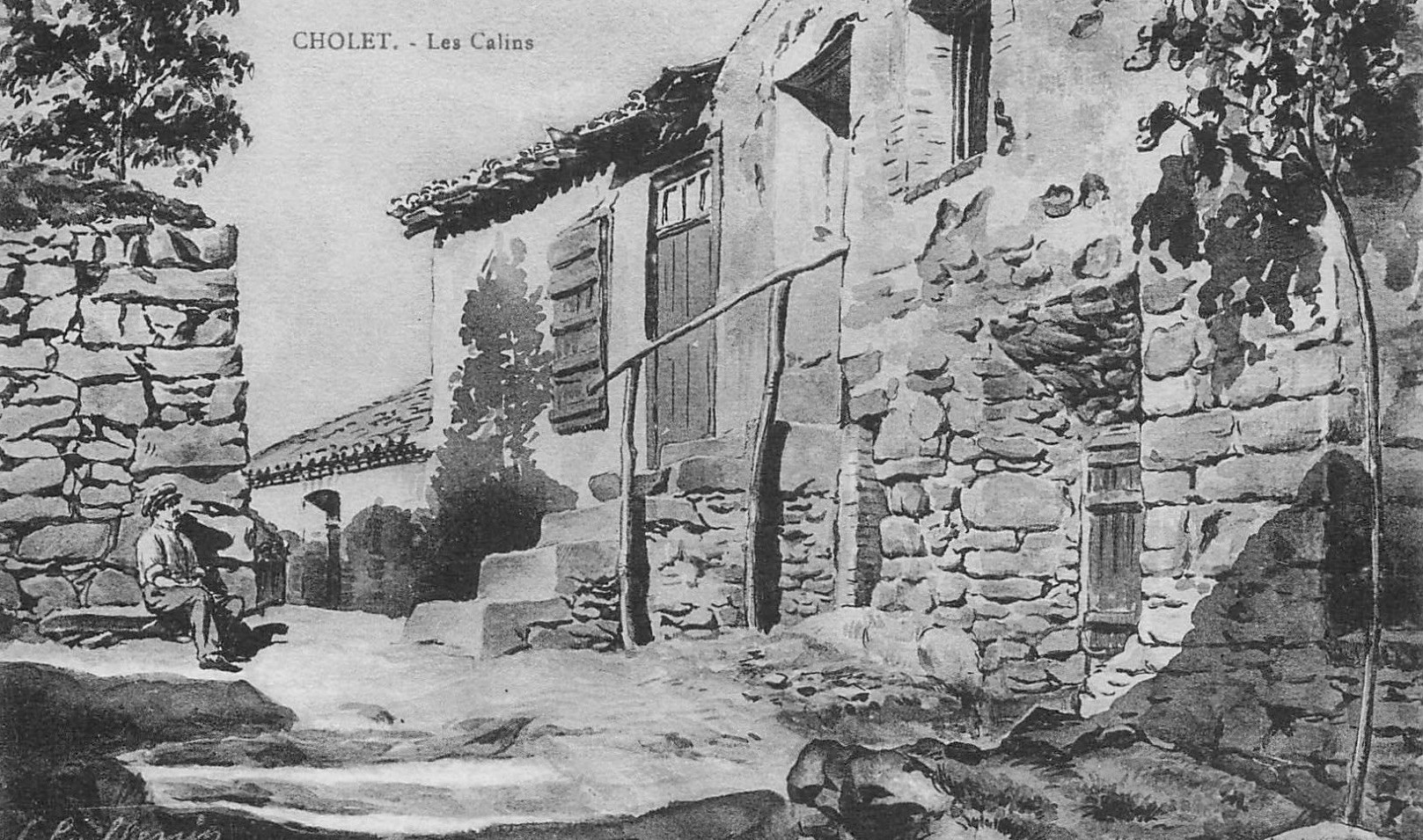

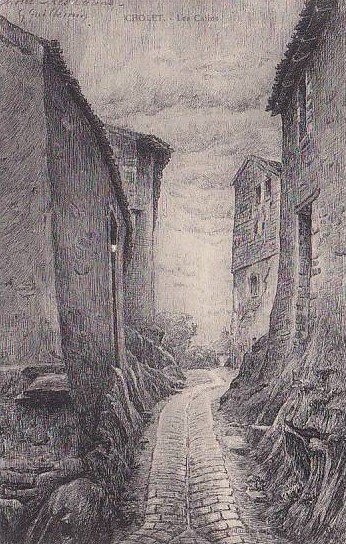

Les Calins (1)

15 avril 2025

Michel Lefort

Il y a 6000 ans… le néolithique

Étonnant !

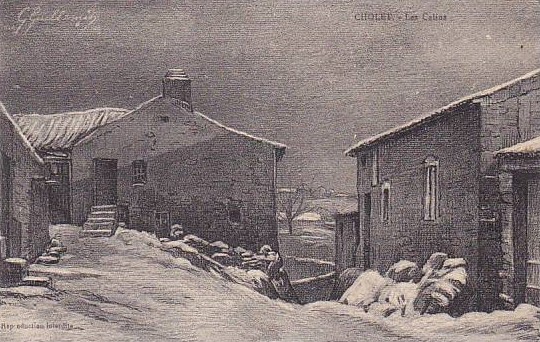

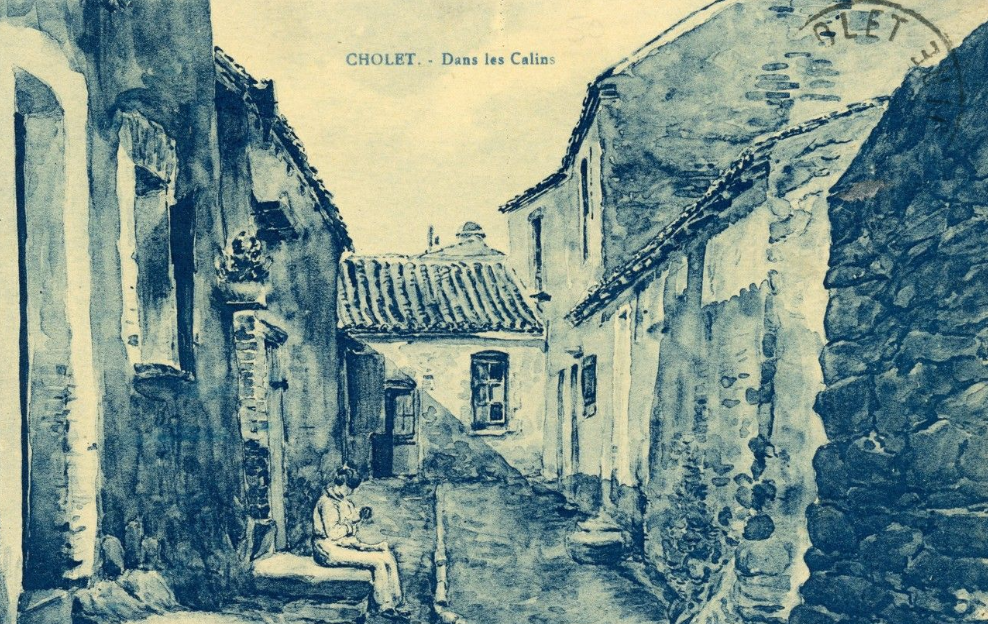

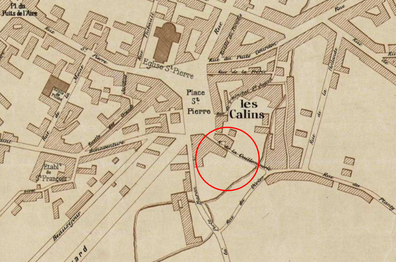

Dans l'ancien quartier des Calins, malgré sa démolition, une parcelle demeure existante en 2025...

Au temps des menhirs, il y a 6000 ans, nos ancêtres s'installèrent à l'abri de ce promontoire rocheux surplombant le ruisseau de Gatebourse.

Notre pays, sur les confins du massif granitique armoricain, était jadis entouré de forêts de Saint-Hilaire-du Bois à Saint-Christophe-du-Bois.

Nos ancêtres, les Ligures, vivaient en petits groupes et leurs habitats s’étageaient entre les rochers qui leur servaient de refuges.

Ici, dans les Calins, ils étaient protégés du vent d’ouest et par la forêt du nord, avec une excellente orientation sud-est.

Ces populations indo-européennes arrivèrent sur notre sol après le grand changement climatique et s’y établirent.

De nombreux chemins furent créés pour les échanges vers l’Europe (ambre, étain, cuivre, haches polies…).

Un sentier venant du carrefour de la Jominière descendait vers les Calins et la Moine.

De multiples informations nous révèlent une forte implantation au bord des cours d’eau au néolithique moyen.

Une sépulture préhistorique remarquable fut découverte à Cholet, associant des lames de haches polies, un couteau en silex et un diadème fait d’une feuille d’or losangique.

Cette association nous entraîne 6000 ans en arrière, et confirme une circulation très ancienne dans nos contrées.

Aux Calins, nous sommes alors dans une large zone comprenant le centre de polissage du « Carteron » et le lieu-dit des « Roches Paniers », à l’emplacement d’un énorme rocher appelé « la pierre du diable », composé de cuvettes et de rigoles, à n’en pas douter un autel antique (détruit vers 1880), marques évidentes de l’empire néolithique du choletais.

Sur la rive droite de la Moine, au Carteron, était implanté un atelier antique de polissage d’instruments de pierre. Atelier de polissage et non atelier de taille.

La diorite, pierre dont se servaient nos ancêtres, ne se trouvait qu’à d’assez grandes distances de notre ville.

Sur le bord de la Moine, dont l’eau et le sable étaient nécessaires au travail du polissage, de nombreux polissoirs y ont été découverts. Nos ancêtres s’en servaient pour polir les faces et aiguiser le tranchant de leurs armes.

« Les bords de la Moine à l'âge de la pierre »

Mémoire (1881) du Dr Atgier sur l'étude des monuments mégalithiques : « En explorant le lit de la rivière, j’ai constaté que l’assise inférieure du mur de soutènement du jardin de la ferme est formée de gros blocs qui ne sont eux-mêmes, pour la plupart, que des polissoirs ; l’un d’eux, en effet, porte une cuvette ovalaire avec deux rainures. »

Source / Revue SLA, année 1894

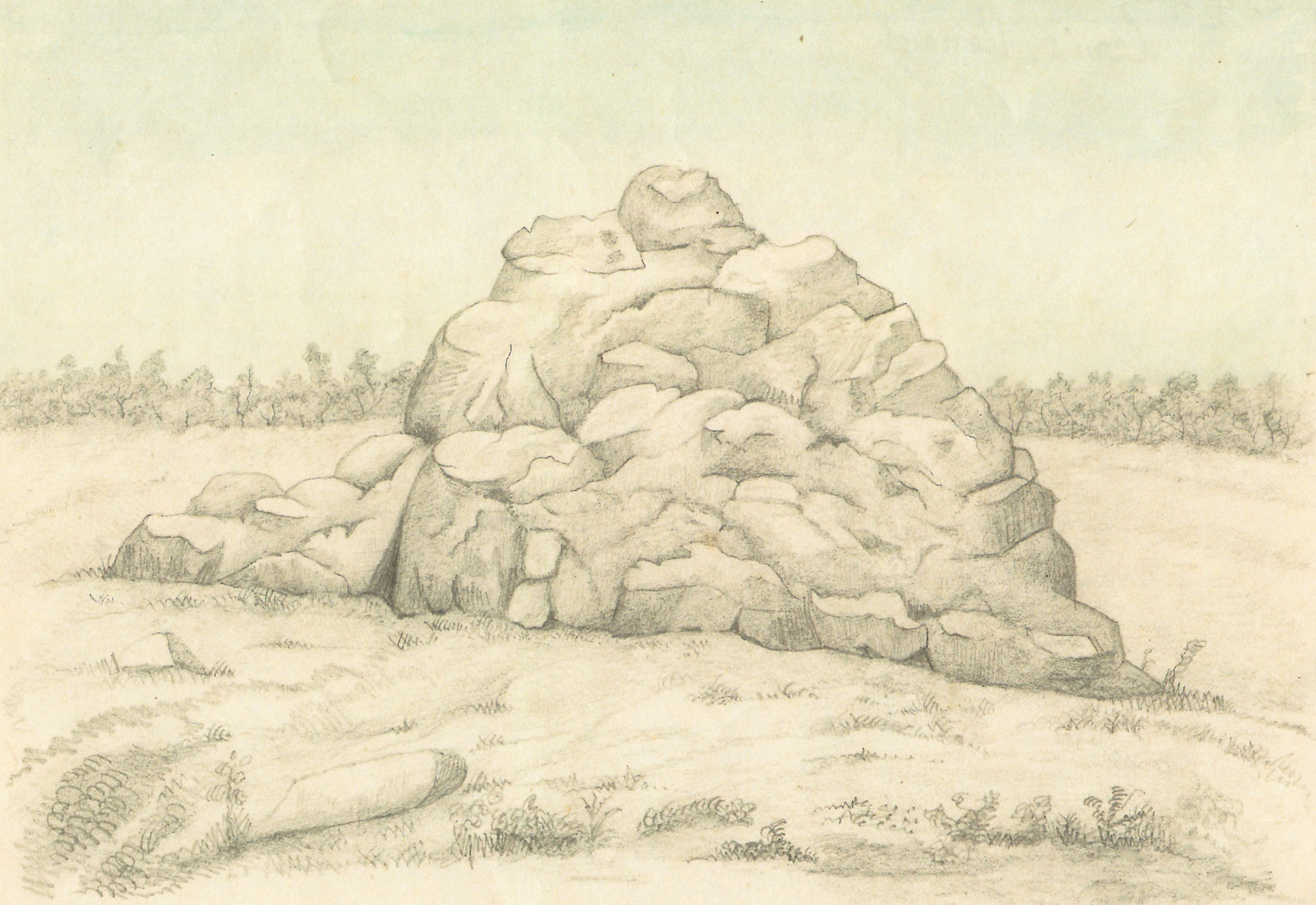

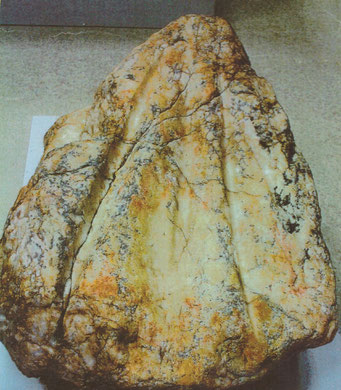

Au lieu-dit des « Roches Paniers » », dans une parcelle appelée le champ de la pierre (n°845), se trouvait un rocher gigantesque, émergeant du sol à 3 mètres dans sa plus grande hauteur.

Ce bloc de granit bleu, de forme ellipsoïdale, mesurait 10 mètres en longueur et 6 en largeur.

Sur cette roche, on observait des excavations profondes, régulièrement arrondies, parfaitement polies à l’intérieur avec de multiples sillons descendant le long des flancs de la pierre, et d’un grand sillon supérieur parcourant le sommet.

Assurément creusé par la main de l’homme, ce monument mégalithique appelé « la pierre du diable » fut détruite dans les années auteur de 1880. Elle se trouvait devant l’actuelle église Sainte-Bernadette.

« Les bords de la Moine à l'âge de la pierre »

Mémoire (1881) du Dr Atgier sur l'étude des monuments mégalithiques

Stations préhistoriques de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet

Les pierres à sacrifices

En ces temps, nos ancêtres sont encore à l’état primitif, coutumiers de pratiques barbares. A cet effet, ils se servent pour autels de pierres brutes et non taillées émergeant du sol dans la nature.

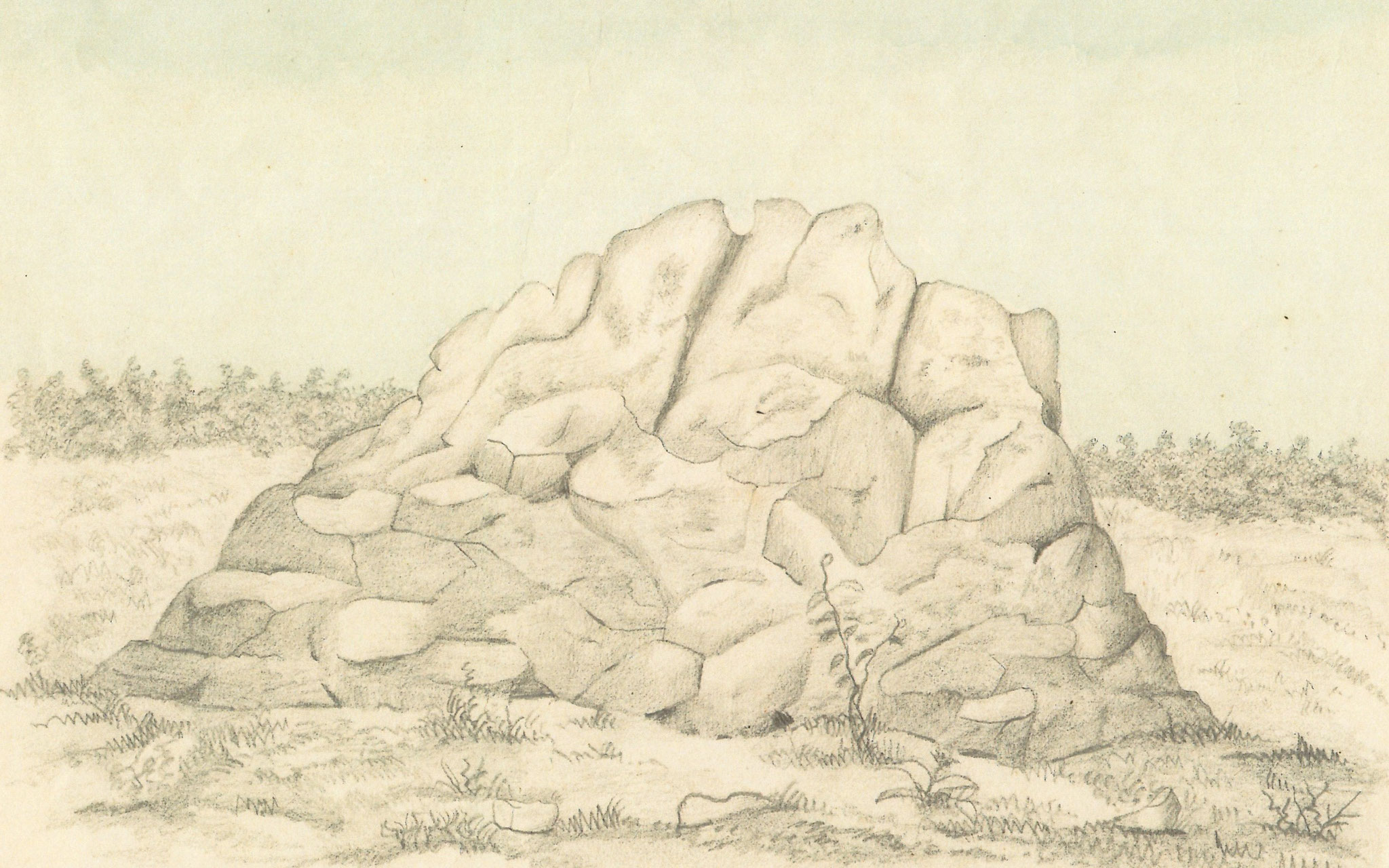

Aux environs du Puy-Saint-Bonnet, sur la route de Loublande, se trouvent encore deux énormes rochers nommés « pierres à chaudrons ». Une croyance veut qu’ils aient pu servir naguère à des sacrifices humains.

Ce qui caractérise ces roches, ce sont leurs longues et profondes rigoles presque parallèles et des cuvettes, les œuvres d’une volonté humaine.

À Cholet, au lieu-dit « les Roches », un autre bloc à rigoles et cuvettes fut sauvagement détruit.

Ce « monument », convoité par la Société des Sciences et Beaux-Arts de l’époque, fut miné vers 1880 par le fermier, propriétaire du terrain, craignant qu’on lui impose une servitude de passage y donnant accès. Ainsi disparu tout ce qui dépassait le niveau de son champ !

Consacré à n’en pas douter à de cruels usages, cet antique autel, « la pierre du Diable », semblait plus abouti que ses deux semblables du Puy-Saint-Bonnet, surtout impressionnants par leur taille.

Comme pour se justifier de son forfait à venir, le possesseur du champ des « Roches » avouait : « On a l’intention de détruire cette pierre, comme on l’a déjà fait pour les autres qui se trouvaient à côté ; on sait que cette pierre a dû être utilisée dans l’ancien temps, mais comme elle gène beaucoup pour le labour, on sera obligé de la faire sauter quand même. »

Source / Revue SLA, année 1894

Les Calins (2)

Depuis l’arrivée des Celtes… jusqu’au haut moyen âge

Le pré du vivier a servi de carrière pour les constructions des romains.

Vers l’an 1000, une chaussée fut édifiée par les moines de Chemillé, alors propriétaires, pour la création d’un étang à poissons (d’où le « vivier »).

C’est à partir du 8e siècle avant JC que la civilisation de Hallstatt d’abord, de la Tène ensuite, gagna de proche en proche notre territoire, apportant la métallurgie du fer.

Les Celtes venus par étapes successives de l’Europe centrale pénétrèrent chez nos ancêtres ligures qui en étaient restés à l’âge de bronze.

Cet envahissement de notre patrie semble avoir été un mélange de peuples, plutôt qu’une destruction de l’ancien occupant par le nouveau venu.

En effet, les anciens noms ligures donnés aux rivières et aux arbres ont persisté et sont encore plus nombreux chez nous que ceux d’origine purement celtique.

L’arrivée des Romains en 58 avant notre ère va transformer nos mœurs, en partie avec leur technique de construction en pierre et en brique.

Avec leur maçonnerie à base de mortier, ils viennent rompre nos traditions gauloises.

Mais toutefois, de nombreuses maisons modestes sont toujours construites en bois et torchis.

Notre mamelon rocheux des Calins va servir de carrière et, au cours des siècles suivants, nous en retrouverons cinq autres jusqu’aux « Roches Paniers » (l’actuel quartier Sainte-Bernadette).

Un vicus gallo-romain s’installera sur le versant occidental du vallon de Montruonde, se développant avec l’arrivée des Germains et des Teiphales, peuples de serfs et de colons à demi privés de liberté entrainés par les Romains.

Du 6e au 10e siècle, de l’époque franque mérovingienne puis des carolingiens, le vicus s’étendit sur le flanc du coteau et recouvrit tout le plateau limité à l’est par le ruisseau de Montruonde (Gatebourse).

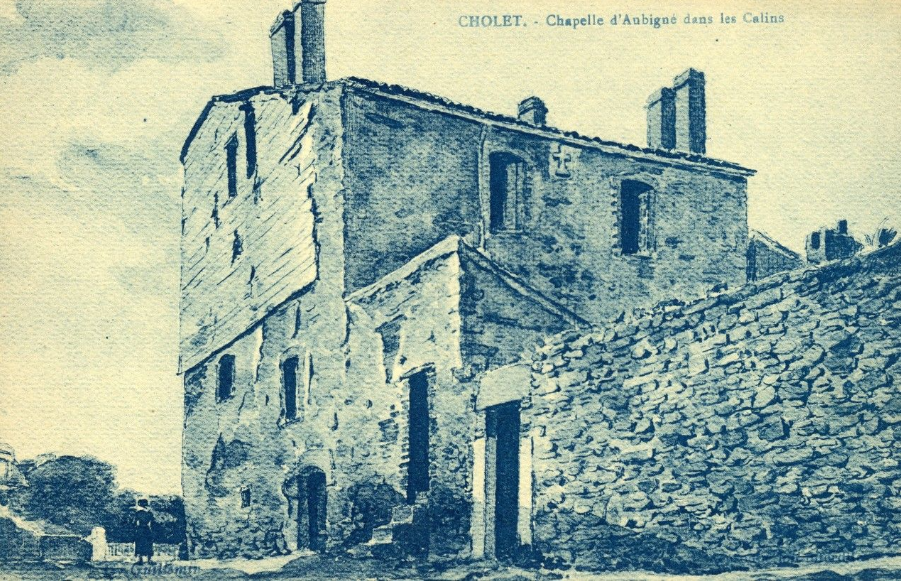

Il était réservé au christianisme de regrouper les populations rurales, mais ici les populations teiphales restèrent païennes et ne se convertirons qu’avec l’arrivée de Clovis et leur premier sanctuaire Albiniacum (Aubigné).

Le culte des druides s’est longtemps conservé en Anjou après la conquête des Romains.

Au milieu du 9e siècle, les hordes normandes s’avancèrent sur notre territoire et ravagèrent le vicus d’Aubigné dont ils firent un monceau de ruines.

Après les périodes troubles des 9e et 10e siècles et le partage des Pagi d’Herbauges, Tiffauges et des Mauges, les comtes d’Anjou repoussent leurs frontières de l’Hyrôme à la Moine. Ainsi, de Poitevins nous devenons Angevins par notre nouveau maître Geoffroi de Chimilliaco (Chemillé), qui installera sa forteresse sur cet escarpement granitique, position forte, qui porte aujourd’hui le jardin du mail.

Ce ne fut qu’au début du XIe siècle, avec l’établissement du régime féodal et la construction du château primitif, que le bourg d’Aubigné perdit son importance d’autrefois et son nom.

Pour y construire un bourg avec son église sous le vocable de Saint-Pierre, Geoffroi donnera aux moines de Chemillé les terres de l’actuel quartier des Calins.

Les habitants du bourg d’Aubigné communiquaient avec Chemillé et l’Anjou par le chemin antique traversant l’actuelle gare.

C’est à l’occasion de la création de ce nouveau bourg Saint-Pierre qu’une chaussée fut formée (rue Guillauminerie) pour constituer l’étang du Vivier, qui restera en place jusqu’aux guerres de religion.

Trois demeures subsistent encore de nos jours dans le pré du Vivier, lieu non accessible car « privé ».

Nous vous présentons un élément de ces 3 habitations avec leurs propriétaires...