25 janvier 2025

Auteur / Michel Lefort

Le prieuré Bénédictin de Sainte-Marie de Notre-Dame

Aujourd’hui nos chroniques débutent avec un « essai » de restitution du prieuré bénédictin de Notre-Dame de Cholet au 14ème siècle, essai* basé sur la découverte de vestiges en sous-sol et l’étude de bâtiments similaires datant de cette époque.

*Essai basé sur la découverte de vestiges en sous-sol et l’étude de bâtiments similaires datant de cette époque.

- Prieuré créé originellement en fin de 11ème siècle.

- Prieuré « tellement oublié qu’on ne sait où il était, ni quand il disparut », selon Charles de Boutiller de Saint-André (1814-1883), docteur en médecine et banquier.

Comme à chaque sujet développé, après avoir consulté des ouvrages variés, nous sommes partis sur le terrain recueillir les propos des autochtones et étudier 12 prieurés qui dépendaient autrefois, comme Cholet, de l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm (85), ainsi que le prieuré Saint-Pierre de Chemillé qui appartenait à l’abbaye de Marmoutier près de Tours. (référent, M. Boutin)

2 / Église orientée vers l’est d’une architecture simple et dépouillée, avec un cœur peu profond à chevet plat ; probablement avec un voûtement charpenté en arc cintré et des piliers rectangulaires.

3 / Sacristie à proximité du cœur, souvent allongé d’est en ouest ; on y revêt les habits sacerdotaux. C’est ici qu’on entrepose les calices et autres ornements.

4 / Armarium : galerie de la collation où sont conservés les livres pour la lecture commune dans une armoire.List item.

5 / Aile occidentale réservée aux converts avec sa ruelle pour ne pas emprunter les galeries réservées aux moines dans leur clôture.

6 / Le cloître, lieu de méditation, de 9 mètres par 15, environ, composé de quatre galeries couvertes. Ici, construction au sud. Ce lieu dépend de 2 critères : la latitude et l’hydrographie, pour alimenter en eau potable sous pression le lavabo.

8 / Escalier de nuit pour les matines, utilisé qu’en nocturne du dortoir au petit transept sud de l’église, pour rejoindre leurs stalles.

9 / Un lavabo*, en face de la porte d’entrée du réfectoire, permet l’ablution obligatoire des mains avant la prise de repas.

10 / Les latrines des moines, sous l’escalier principal, avec un point d’eau. Un collecteur permettait une évacuation rapide des eaux usées.

11 / Chapite ou salle capitulaire pour y entendre la lecture de la règle de Saint-Benoît.

12 / Cuisine avec un point d’eau, située à l’opposé de l’église, comme le réfectoire et le chauffoir.

13 / Evacuation des eaux usées de la cuisine.

14 / Le réfectoire, avec un clocheton pour l’appel au repas. Au cours de celui-ci, la lecture est une fonction codifiée règlementée. Au menu : un plat cuit, une livre de pain, des fruits et légumes, 1 verre de vin. Il faut s’abstenir de manger de la viande au profit du poisson.

15 / Le chauffoir : où la saignée de moines est pratiquée 4 fois par an. Pendant les hivers rigoureux, il permet aussi de chauffer l’encre et graisser les chaussures.

17 / Jardin avec un bassin pour y déposer les poissons de l’étang.

18 / Entrée de l’hostellerie avec un parloir.

19 / Silos sur l’actuelle place Rougé.

20 / Grange à proximité de l’ancien théâtre.

21 / Mur d’enceinte Nord.

22 / Mur d’enceinte Est.

23 / Ruisseau des Rouettes, dit de Pineau, détourné pour alimenter les douves, et évacuant accessoirement les rejets des latrines du prieuré et du poste de garde.

24 / Douves.

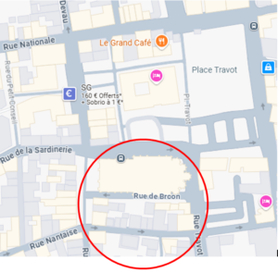

25 / Rue commerçante reliant la porte Nantaise (côté Ouest) à la porte Angevine (côté Est).

26 / Porte Angevine ou du Prieuré, avec 2 petites tours, identique à la porte Nantaise opposée.

27 / Pont dormant.

28 / Poste de garde seigneurial.

29 / Latrines du poste de garde.

30 / Étang entre les actuelles rues Travot, Salbérie et Vieux Greniers, servant à alimenter notamment les moulins des tanneries.

Dans un prieuré, un lavabo, couvert ou non, est un bassin ou une vasque en pierre utilisé principalement par les moines pour se laver les mains avant les repas ou les cérémonies religieuses. Il est souvent situé dans le cloître, à proximité du réfectoire. Cette structure permettait d’assurer une hygiène de base et de respecter les rituels religieux liés à la pureté.

Les lavabos pouvaient être assez élaborés, avec des sculptures décoratives, et étaient parfois alimentés par un système d’eau courante.

En ce qui concerne Cholet, les vestiges retrouvés nous amènent à une bonne compréhension du site, au vu de quelques découvertes : latrines, puits, lavabo, évacuation des eaux usées dans les douves, halle en bois (comme au May-sur-Evre, à La Séguinière ou Mortagne-sur-Sèvre), et aussi grange et silos en dehors de l’enceinte médiévale.

Le plus étonnant, un pont du 14ème siècle en arc brisé qui desservait une porte de ville que nous appellerons « Angevine » à l’est, à l’opposé de la « porte Nantaise » à l’ouest.

Notre localité, Poitevine jusqu’en 1036, deviendra Angevine par la progression territoriale des Comtes d’Anjou. Elle passera ensuite aux mains de la famille des seigneurs de Camiliacum (Chemillé). Notre village Albiniacum (Aubigné) ayant disparu depuis le passage des hordes normandes, au 9ème siècle.

La puissance féodale s’installe. La force s’est substituée à la loi sans contrôle. Les usages du lieu ont remplacé les règles du droit.

Au 11ème siècle, le seigneur de Cauletum, comme tout possesseur de châtellenie, participe au mouvement de donation religieuse pour asseoir son autorité morale, mais aussi pour expier ses fautes.

Pour cela il portera son choix sur l’abbaye de Saint-Michel-en l’Herm (85) pour la création de son prieuré. Cette abbaye était dans une lutte d’influence avec les abbayes vendéennes de Maillezais, Saint-Vincent de Nieul-sur-l’Autise et Sainte-Croix de Talmont.

Au début du 13ème siècle (1214), le seigneur de Cholet, à l’exemple de ceux de Thouars (79), Montfaucon, Vihiers et Maulévrier, dut entrer dans la ligue poitevine pour soutenir le roi anglais Jean sans Terre contre celui de France, Philippe Auguste.

Après sa victoire, et pour nous punir de notre félonie, Philippe Auguste fera brûler et raser notre cité. Il faudra presqu’un siècle pour qu’elle puisse se relever de ses ruines.

C’est aussi au début de ce 13ème siècle que Savary de Mauléon (79), puissant seigneur du Poitou eut une importance considérable pour l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm, en lui donnant de nombreuses terres et créant un commerce de denrées de l’Aunis à Cholet.

C’est lui qui va créer le port de la Chaume (Les Sables-d’Olonne, 85). Il sera inhumé dans le chœur de l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm.

Cholet ne se relèvera de son anéantissement qu’avec le mariage de Philippe de Montalais avec sa puissante voisine Thomasse de Chemillé en 1319.

Ils vont rebâtir un château entouré de fortifications comprenant 3 portes de ville, englobant bien-sûr le nouvel édifice du prieuré dont le mur Est se retrouve inséré dans l’enceinte.

C’est sur ces vestiges que nous appuyons notre thèse.

La guerre de Cent Ans n’affectera pas notre cité. Par contre, les guerres de religion vont lui être fatales, entraînant la disparition de nos moines bénédictins.

L’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm, dont notre prieuré dépendait, fut incendié, et tous les moines ainsi que la population locale furent massacrés sur place (400 personnes) en 1569. Cette abbaye ne fut rétablie qu’au début du 17ème siècle.

Les revenus de notre phalanstère choletais restaient importants, on y laissa donc un abbé commendataire dans un logis juxtaposé à l’église. Les bâtiments conventuels ainsi que la juridiction de peu d’étendue (la prairie en contrebas de l’actuelle place Travot) furent vendus.

L’acquéreur de cet ensemble fut le sieur Barouel, sénéchal et grenetier de la gabelle. Sa fille Catherine, héritière, qui avait contracté des dettes, le revendit à noble homme Pierre Mauvif, sieur de la Plante, ancien consul et échevin de la ville d’Angers.

Ce dernier, à son tour, le céda en 1692 à René François de Broon, seigneur et marquis de Cholet, pour y établir un hôpital après un essai infructueux à la Caillère. Il y adjoindra par la suite l’aumônerie Saint-Julien le martyr installé depuis 1405 aux Calins.

Après la révolution, de nombreuses affectations partielles ou totales s’enchainèrent : mairie, atelier des pompiers, prisons, caserne de la gendarmerie.

L’agrandissement de l’église et la création de la rue de Broon diminuèrent de 40% les bâtiments. (Réf. Michel Papin)

Mais il en est des maisons comme de toutes choses ici-bas. Leur destin est de passer. Les constructions s’usent, et ne correspondent plus aux besoins nouveaux. Il ne nous reste plus de ce prieuré que le souvenir et des vestiges.

Que ces quelques pages, du moins, puissent garder quelques temps encore la mémoire de ce vieux logis.